一、動力機制:從權力主導到多元協同?

中國城市化進程始終呈現“權力-市場”雙軌驅動的獨特性。春秋戰國時期諸侯爭霸下的城池營建,本質是軍事防御與政治權力擴張的工具,與商周“內聚型”城邑一脈相承[1,2]。宋代“工商立國”政策推動市鎮經濟突破行政等級束縛,汴梁、臨安等城市人口超百萬,形成“城鄉并舉型”發展模式[?2,3]。現代城市化則呈現“政策驅動+人口自發流動”的復合特征:1978年后的農民工潮釋放人口紅利,但2.7億流動人口的“半城市化”狀態暴露了制度滯后性[?4,5]。

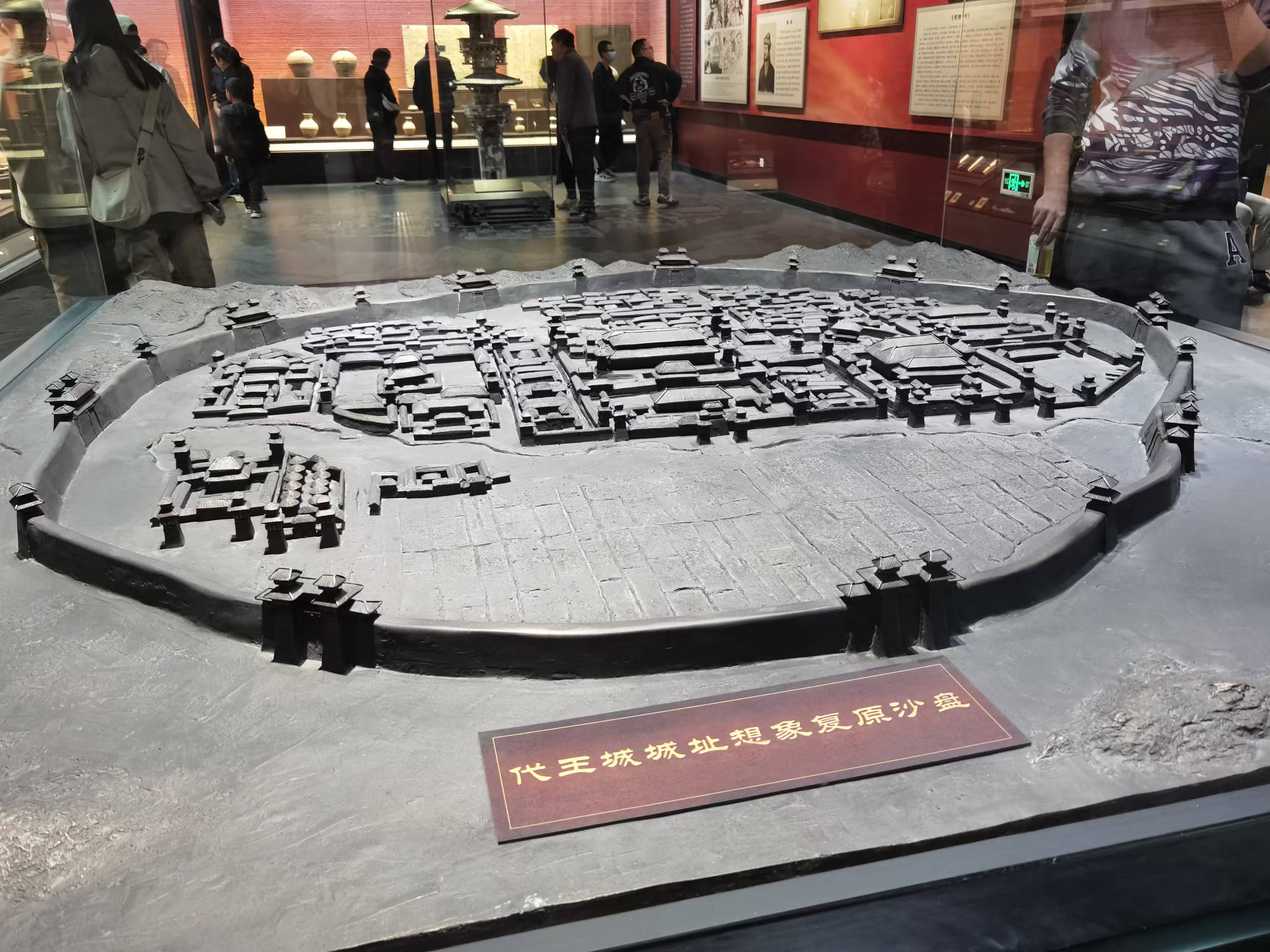

拍攝于蔚縣歷史博物館

?二、制度困境:二元結構的千年痼疾與破解路徑?

戶籍制度的文明基因?

唐代“編戶-非編戶”劃分衍生身份歧視,宋代“浮客”政策雖允許流動人口落戶,卻未突破等級制框架[?2,3]。1958年戶籍制度固化城鄉分割,與明清市鎮吸納工商業者的包容性形成反差[?1,6]。當前需借鑒宋代市鎮經驗,將公共服務均等化與戶籍改革捆綁推進[?4,5]。

土地制度的權力慣性?

古代諸侯“筑城擴土”強化中央集權,明清地權交易雖激活城鄉互動,但未形成現代產權體系[?1,6]。當代土地財政推高房價,可探索“土地證券化”試點,參考明清地權流轉機制釋放農村閑置資源[?3,5]。

國家大劇院一角

三、空間形態:從封閉城垣到開放市鎮?

歷史啟示?

漢唐“內聚型”城市(如長安)以城墻劃定政治邊界,宋代街巷制突破空間限制,景德鎮等專業市鎮形成經濟網絡[?2,3]。這種“市鎮自主性”對當前“去行政化”改革具有重要參照價值[?1]。

現代悖論?

北上廣深集中80%的優質資源,與宋代江南市鎮群的均衡發展形成反差[?3,4]。西安、南京等古城通過文旅融合(如兵馬俑IP開發)實現歷史文脈延續,證明“千城一面”并非必然結局[?5,7]。

藯縣古鎮特色小吃街

四、文化融合:鄉土中國與現代性的和解?

身份認同重構?

宋代瓦舍勾欄孕育市民文化,消解了城鄉文化隔閡;當代農民工“城市生存-鄉村歸屬”困境,需培育“新市民文化”實現身份轉型[?2,5]。

國際話語權突圍?

北京故宮與CBD的時空對話、上海外灘的殖民建筑改造,證明傳統文化與現代文明可共生[?5,7]。通過“中國游”等文化輸出(如《城的中國史》全球傳播),可重塑非西方中心敘事[?1,8]。

無錫市靈山大佛景區

五、生態治理:歷史教訓與技術創新?