鄉村的文化和社會意義很重要,它代表了穩定、踏實,有葉落歸根的意涵,這是鄉土社會運轉千百年以來形成的一套合理的生活方式和行為方式,以其支撐社會穩定。

而土地制度變遷與國家與社會關系變化之間有深刻聯絡,研究農村土地制度的歷史成因、發展變化及走向,都離不開國家與社會關系這一重要視角。

從歷史的視角,研究農村土地問題,是一個有趣的領域。

古今土地制度演變與社會關系變化

中國是一個農業大國,土地對于社會經濟的發展十分重要。中國古代社會無論哪一朝代都有自己的土地制度。

中國古代有句話叫做“皇權不下鄉”,鄉村大部分時期處于宗族治理、自給自足的自然演化過程。

雖然國家權力中心在城市,但資源中心在鄉村,因為決定國家實力、軍隊實力的核心資源是農業生產。

所以,古代社會階層劃分有“四民”之說,士農工商。農民排第二,生活算不上富足,但“名義上”地位并不低。比農高的是“士大夫”階層,科舉制度會推動知識分子進城,其他方面農民沒有強烈的城鎮戶的欲望。城鄉間的人口流動也不是單向性的,士大夫、大商賈功成名就后,會選擇落葉歸根,回鄉買房子置地、建設鄉村。城鄉間一直處于一個不平等卻相對穩定的狀態。

但是,這種權力中心和資源中心的長期錯位,也造就了“城市吸取鄉村資源、維持發展”的格局,這是長期歷史形成的。

因此,古代對鄉村建設的關注和投入非常薄弱。

雖然宋代、明代也有一些鄉村建設行動,但核心目的是如何更多的獲取鄉村資源,而不是讓鄉村發展的更好。

從歷史經驗看,如果沒有外來干預,鄉村幾千年形成的、自生自滅的歷史閉環永遠不可能被打破。

改革開放以來,工農業產品“剪刀差”、城鄉土地價值“剪刀差”兩方面成為我國工業化和城鎮化的重要原始資本積累來源。

同時,國家經濟發展的核心動力和資源中心開始向城市轉移,權力中心和資源中心都集中到了城市。農村的地位就愈發邊緣化,前期的重大貢獻和付出被忽視、得不到補償,將更加走向衰敗,這對于社會全局是不利的,對于社會主義也是不可接受的。中央財經大學副教授柴鐸指出,我們現在實行的以人為本的、以鄉村發展更好為目的的鄉村振興行動,是對千百年城鄉關系的重新定義。

那么,國家如何推動鄉村振興呢?不同于現代社會,財政政策、貨幣政策是政府調控的主要手段。中國古代,土地政策是政府最重要的宏觀調控工具。

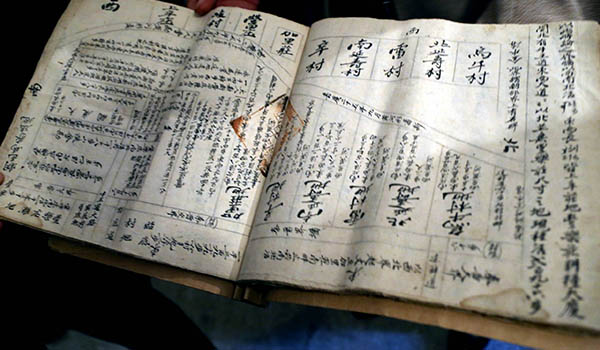

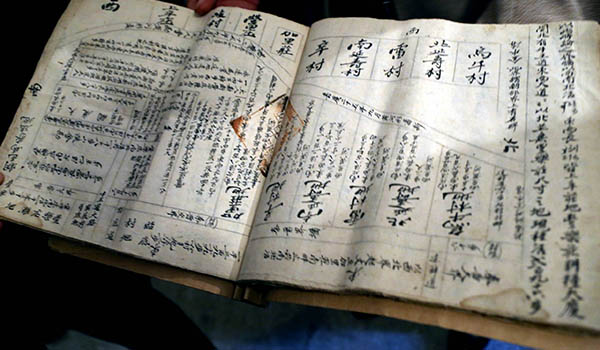

歷史上,第一個正式土地制度是井田制。所謂方里為井,一里見方的一塊地,劃分為一個井字,中間耕種條件最好的是公田,周圍8塊地叫私田,分給農民耕種。

農民必須先耕種公田,糧食全部歸國家,才能再去耕種私田,私田也要交公糧,剩下的歸自己。私田雖然稱為“私”,其產權卻并非農民私有、不允許交易。

這種制度,實際上就是所有權和使用權分離的“二權分立”。在和平時期有利于社會穩定,但農民只擁有殘缺的土地使用權,生產積極性很低。

春秋時期齊國的管仲對井田制進行了優化。但到了戰國時期、天下戰亂。私田都無人耕種,公田就更加荒蕪了,國家生產力倒退。

秦國商鞅變法設計了新的土地制度,這就是名田制。名就是“功名”。在戰場上殺一個人就能分到一頃宅基地和一頃耕地。

土地私有化極大激勵了生產和戰斗的積極性,是幫助秦朝統一天下的重要制度。但是,土地全部私有化的最大問題是土地兼并,出現了大量軍功地主,也出現了大量失地流民,造成社會動蕩。秦朝盛極一時、卻迅速衰敗。

到了漢朝,王莽看到了土地兼并的問題,又強行把土地收歸國有,分給老百姓耕種,不允許買賣。但是這個改革,既得罪了既得利益者土地主,也沒有爭取到老百姓的支持,農民只是從地主的雇農變成了國家的雇農。而王莽的新朝也很快就滅亡了。

直到北魏孝文帝時期建立了均田制,劃出皇家田土,保留地主利益,把無主土地分給私人。建立了一種妥協的混合所有制,兼顧了生產效率和社會穩定,這也成為此后中國封建土地制度較為完善的模板。

民國時期,孫中山先生的十六字革命方針中,“平均地權”沒有實現。城市中還保留租界和大買辦的土地,農村中還保留有地主。

我黨領導的土地革命初期,王明等領導人在根據地錯誤推行“沒收一切土地歸蘇維埃政府”、“地主不分地、富農分壞地”的極端公有化政策。

對比歷史,這犯了和王莽同樣的錯誤,既把地主、富農擺在土地對立面,同時也得不到農民的大力支持。土地讓農民共同耕種、交公糧,而不是分給農民,這是早期根據地建設失敗的重要原因。

抗戰時期,我黨果斷調整土地路線,暫時團結地主階級共同抗戰,實行減租減息。

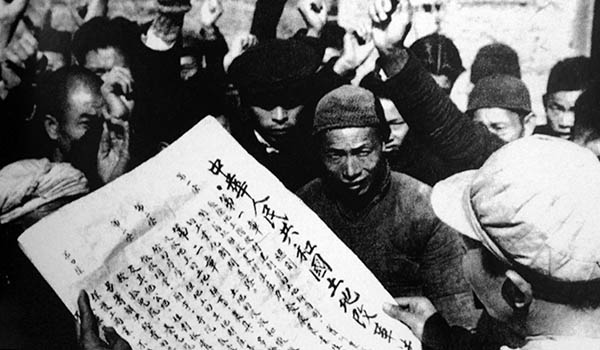

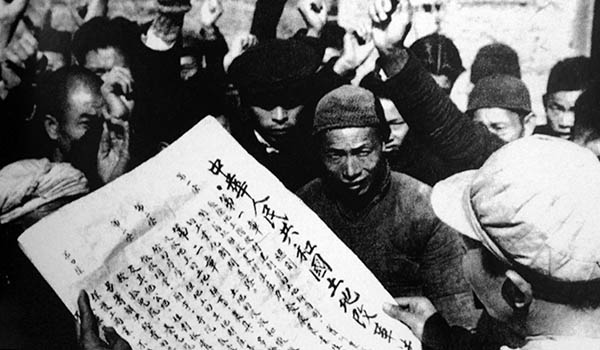

抗戰后期和解放戰爭時期,西柏坡會議推出《中國土地法大綱》,打土豪、分田地,成為激勵士氣、戰勝敵人的關鍵。

1947年7月17日至9月13日,中共中央在西柏坡召開了中國共產黨全國土地會議,通過了《中國土地法大綱》,并于同年10月10日由中共中央正式公布。農民獲得了土地,實現了耕者有其田。翻身農民大力發展生產,參軍參戰,從根本上支援了解放戰爭,為解放戰爭的勝利發展奠定了基礎。

在建國后的土地改革中也延續了這一做法,建立了短暫的農民土地私有制,二權統一。

但后來,1957年-1978年,隨著合作社和人民公社推行,農民的土地重新被集中起來,這一階段是農民的土地使用權徹底被收回的階段。

這與其說是學習國際共產主義經驗,不如說是借鑒了中國土地制度歷史的經驗。在生產力較為落后的時期,土地公有化能夠使農村較為穩定下來。但連勞動方式都集體化了,比古代土地使用制度更加不利于生產效率提升。

1978年改革開放后,國家又放開了大包干、家庭聯產責任承包制。對比可見,大包干制度和2000年前的井田制在土地權利配置上,沒有本質差別。

可以說,我國土地制度探索仍然沒有走出千百年的閉環。

今天以“三權分立”為特色的農村土地改革,是幾千年來走出這個閉環的第一步。

土地制度改革啟示錄

土地制度自古以來就是我國各項制度中重要一環。從古代到現代的土地史演變,我們從歷史中得到四點啟示:

第一,要有選擇的平衡土地的“效率”與“公平”。第二,一般需要從公平出發,搭建一個制度框架,然后以公平為目的,在框架中開展相對自由的探索。第三,改革能否持續,取決于是否取得了“多數人”的支持,同時也要讓“多各方”都能夠獲益。第四,改革成功,需要靈活運用土地的主導功能和多元化功能。

按照這一指引,鄉村振興中土地利用應該有一個總的路線圖:

1.需要讓城鄉土地間能夠實現權力的平視,這是繞不過去的前提。

只有農地能夠得到確權保護,農民的財產權意識才能夠被激活,才會有市場意識。我們今天的改革征地制度、農地確權登記頒證正是這樣一項先導性的工作。

2.農地改革不是“恩賜”。是農地權能的“恢復”而不是“賦予”。

我們現在對農村所謂“輸血”,是因為前期過度“抽血”造成農村“缺血”,只有通過“補血”才能啟動農村內生“造血”。農民手里一點資金都沒有,就會被資本牽著鼻子走。那么對過去遺留下的欠賬,國家的補償力度也應該大一些。

3.恢復農地本來就應該有的權能。恢復農地同地同權同價入市的發展機會。

柴鐸認為,只有以上三項做好,才能引導各類要素進入農村。而這個過程要可持續,就需要政府、集體、土地利用的各方都能夠獲得收益。

只要利益分配是公平的,允許各方獲益并沒有問題。那么,利益分配如何做到公平呢?

“從福利經濟學看,應該按照誰出資、誰獲益的原則。按照農地達到入市條件、經營獲利的過程中,各類主體的投入比例分配;農民的投入,就是土地權益;地方政府調節金也不應超過其投入的實際貢獻。”柴鐸解釋說,這樣才能既保障農地利益,又使得農地有人能用、有人敢用,才能建設一個各方地位平等、各自擁有談判籌碼的真正市場。

鄉村振興中,土地功能的應用可能存在六種場景:包括“生產要素、財富杠桿、利益通道、調控抓手、穩定工具、承載空間”。

鄉村振興的根本途徑并不是把土地都用于經濟收益最高的用途。近年來,地方一窩蜂的搞文旅康養項目、特色小鎮項目。但是,鄉村真正獨特資源是非常稀缺的,短期大量項目進入市場必然造成惡性競爭和同質化,導致利潤率迅速下降、項目破產。文旅康養在大城市周邊也需要分散布局、錯位競爭,在中小城市周邊發展就存在很大風險。中小城市中,第一代進城人口很多,對于鄉村文旅資源的興趣是很低的,項目自然不可持續。

維持農業主導功能的現狀,也可以通過生態補償、耕地保護補償、高附加值農產品定制經營和產業鏈提升,發揮土地利益通道的功能,讓農業也能夠振興鄉村。我們現在研究“鄉村多功能”,根本問題是要從鄉村的視角思考土地利用問題,而不是迎合城市。要找準鄉村資源和都市需求間的差別化銜接方式。

柴鐸指出,為了支持土地多功能的發揮,未來農村土地利用制度需要開展五個層次建構工作:

一是紅線框。即堅持公有制主體地位、生態文明和糧食安全底線思維,明確保護、限制、控制、管理的基本框架。這些紅線應該以簡馭繁,為探索創新留有余地。

二是模式庫。即以務實的態度,在紅線框架內,聚焦吸引、促進、培育、經營四方面凝練模式。

三是政策集。即基于服務意識,明確土地利用的責、權、利和各類規范標準。

四是工具箱。包括鄉村土地利用項目設計定位、監督跟蹤、效益評價、使用調節等等措施和機制。

五是資源流。即鄉村發展振興的人才、用地、資金、科技支持體系。

對此,中國科學院地理科學與資源研究所研究員龍花樓總結道,鄉村社會經濟形態和發展空間的重構是實施推進鄉村振興戰略的重要手段,也是關聯土地利用轉型和鄉村振興的紐帶。急需通過管控土地利用的權屬和經營方式等來創新土地管理政策法規及制度,通過理解發生于土地上的人類—環境相互作用實現將對土地系統的科學發現轉化為可持續土地利用解決方案,探索土地利用轉型與一二三產融合發展助推鄉村振興的新模式。

土地是民生之本、發展之基、財富之源,關乎民生、發展、穩定。不同的經濟社會發展階段,對應不同的區域土地利用形態和土地利用轉型階段,由此必然帶來特定的土地利用轉型過程。進入新時代、面對新挑戰,土地利用管理改革要繼續深化土地要素市場化改革。